版权所有 请勿转载

攀登历史及路线

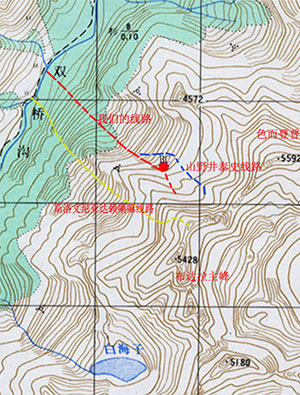

攀登历史及路线2003年9月,斯洛文尼亚的Tanja Grmovsek和Andrej Grmovsek 首次攀登了布达拉峰的西壁岩石线路,他们的线路命名为《达赖喇嘛》,线路长度1300米,最难路段5.9,22个绳距。

2005年8月日本登山家山野井泰史试图单人攀登布达拉北壁线路。两年前,山野井泰史从格仲康峰(海拔7952米)登顶下撤时,被雪崩击伤,产生短暂失明,在后来的下撤中只能用双手在岩壁上探路下撤,结果,冻坏手脚,最后截去五根手指。由于上诉原因再加上天气不好,山野井放弃了这次攀登。

由于我们在攀登时遇上了大雪,把原计划的大岩壁攀登线路改成了阿尔卑斯式的山脊线路,我们的攀登线路为北壁转西北山脊线路,我们从大本营往上攀登了9段,其中第二段和第六段为攀岩线路,其他段为雪岩混合线路。

攀登前的准备

选择山峰:自从去年8月份我成功登顶了婆缪峰后,就一直盼望着再来这么一次。今年1月份我和新搭档谢卫成来到成都,其主要原因就是冲着这里的山峰资源,过年期间我们攀登了昆明的西山300米高的大岩壁,就是为攀登高海拔的岩壁做铺垫。

西山过后我们把目标锁定了布达拉峰,其主要原因有三:一是布达拉曾经有人攀登过,从一些相关资料来看并不比婆缪峰难,这对于我们新的组合可能是个好的选择 ,另外阿成之前从没有过高海拔攀登的经历。二是具相关资料显示布达拉峰交通方便,从公路可以很容易到大本营,这样会有效的节省我们的体力。三是据说布达拉峰脚下就有一个中国移动的机站,整个攀登过程都可以与外界联系。

选择季节:我们选择了5月5日出发,选择这个时候攀登的原因之一是成都今年出现了暖冬现象,5月之前天气一直晴好,再就正赶上我们一段空闲时间。原因之二是我很想了解在这个季节攀登岩石线路的可能性,尽量积累一些不同季节的攀登经验。

选择装备:除大本营用装备外我们的攀登装备为2个OSPREY 30升的冲锋包、2个KAILAS 1200克的羽绒睡袋、2个露营袋、2件KAILAS的羽绒服、KAILAS的保暖内衣、抓容衣及超轻冲锋衣。2根BEAL8.1毫米粗60米长的的双绳,BD的机械塞20个配单锁(其中中号的为3倍的数量)、扁带10根配单锁(60厘米米和120厘米各5根)、CAMP的球塞3个(由于没有带NUTS,所以带了几个球塞)、快挂3副、岩锥20个、PETZL的岩石锤子1个、下降用的绳筐1个;其他PETZL的个人装备(如头盔、安全带等),还有对讲机、照相机和少量的攀登食品。

攀登过程

5月5日:我们从成都出发当天就到达了四姑娘景区的双桥沟内,并住在了双桥沟内的五色山庄里,五色山庄的主人邓从新是双桥沟的党支部书记,很多登山的人都曾经在这里住过,从他那里得知了一些关于外国人以前攀登布达拉峰的信息。

5月6日:早5点我们出发乘车来到布达拉峰下面的公路上,此时有雾看不见周围的山峰,只有跟着向导向山上行进。大约向上两个小时,依稀可见山峰的下半部分,通过判断,向导把我们带到了布达拉的北壁的脚下了。原计划要从斯洛文尼亚攀登线路的一侧开始攀登,也就是西壁。从这里可以看到西壁下面部分,有很多积雪。我们现在的位置到西壁脚下要翻过右侧的山脊,由于杜鹃林和积雪混合的地形十分难走,另外那面看上去雪崩的可能性远远大于这边。我们停下来等待雾气散去,待看清楚北壁线路后再作打算。一个小时后布达拉峰峰露了出来,布达拉陡峭的北壁让人望而生却,连接在她左侧的是一座未登峰——神山色尔登普。

5月6日:早5点我们出发乘车来到布达拉峰下面的公路上,此时有雾看不见周围的山峰,只有跟着向导向山上行进。大约向上两个小时,依稀可见山峰的下半部分,通过判断,向导把我们带到了布达拉的北壁的脚下了。原计划要从斯洛文尼亚攀登线路的一侧开始攀登,也就是西壁。从这里可以看到西壁下面部分,有很多积雪。我们现在的位置到西壁脚下要翻过右侧的山脊,由于杜鹃林和积雪混合的地形十分难走,另外那面看上去雪崩的可能性远远大于这边。我们停下来等待雾气散去,待看清楚北壁线路后再作打算。一个小时后布达拉峰峰露了出来,布达拉陡峭的北壁让人望而生却,连接在她左侧的是一座未登峰——神山色尔登普。

经过商量我们选择了一条北壁的雪槽转西北山脊线路。大概十点钟左右我们踏着40公分深的积雪向选定的攀登线路接近,在下面看起来平缓的雪坡到了跟前才发现根本无法露营,而且我们暴露在雪崩槽中。最后我们选择了一个十几米宽的大石头根处露营,痛苦没有雪铲,用手和岩石锤连刨带挖好不容易搞出个可以搭帐篷的地方,这样的折腾让我们又累又饿,于是钻进帐篷生火造饭。饭后已经下午3点,此处海拔估计在4400米左右。外面开始下起雪来,昨天还在成都,今天一下上到这么高,我的头有些痛,阿成比我还要严重一些。

5月7日:雪一夜未停,帐篷已经被埋了大半,岩壁上积满了雪,连最陡峭的地方看上去都是白色的,攀登这样的岩壁对于我们现在的技术与能力是不太现实的更何况我们没有带冰雪装备,如果天晴至少也要一天的时间岩壁上的雪才能大数融化,我们与其在大本营等待,还不如及早下撤到五色山庄休息,一方面可以缓解高原反应,另一方面防止晴天后雪崩经过大本营。凌晨7点我们开始撤掉帐篷返回住处。

5月7日:雪一夜未停,帐篷已经被埋了大半,岩壁上积满了雪,连最陡峭的地方看上去都是白色的,攀登这样的岩壁对于我们现在的技术与能力是不太现实的更何况我们没有带冰雪装备,如果天晴至少也要一天的时间岩壁上的雪才能大数融化,我们与其在大本营等待,还不如及早下撤到五色山庄休息,一方面可以缓解高原反应,另一方面防止晴天后雪崩经过大本营。凌晨7点我们开始撤掉帐篷返回住处。

5月8日:天气放晴了,我们待在住处休息,希望好天气会持续下去。到了下午岩壁的积雪基本已经融化了,可是半夜却下了一场雷阵雨,天气又开始不稳定起来,无论如何明天我们都要再上一次山,经过商量我们决定不再设立大本营了,而是直接上岩壁,到了夜晚在岩壁上露营,能上多高上多高。

5月9日:早上5点星空满天,我们精简了装备后有一次出发了,这一次从公路到我们上次露营的地方只用了两个小时,我们在上次露营的大石头下面休息了一个半小时补充了水和食品,整理好攀登装备开始起攀了。在横切一段很深的积雪坡后到了岩壁的起步点,在岩石处我换上攀岩鞋,把登山鞋带在身后,开始了一段岩石线路的攀登,难度大概只有5.8,但毕竟背着将近30 多斤的背包与装备,再加上高海拔的攀登能力的下降,还是感觉有点吃力,在湿滑的路线上要尽量降低危险,就必须多设置保护点,这样势必会更加消耗体力。

5月9日:早上5点星空满天,我们精简了装备后有一次出发了,这一次从公路到我们上次露营的地方只用了两个小时,我们在上次露营的大石头下面休息了一个半小时补充了水和食品,整理好攀登装备开始起攀了。在横切一段很深的积雪坡后到了岩壁的起步点,在岩石处我换上攀岩鞋,把登山鞋带在身后,开始了一段岩石线路的攀登,难度大概只有5.8,但毕竟背着将近30 多斤的背包与装备,再加上高海拔的攀登能力的下降,还是感觉有点吃力,在湿滑的路线上要尽量降低危险,就必须多设置保护点,这样势必会更加消耗体力。

接下来的一段可以从岩石上直接横切到一个雪槽上,雪槽有六、七十度,于是换上了登山鞋小心翼翼的向右横切雪槽到靠近岩壁的一边,那边可以放置保护点,由于晴天温度上升,表面上看来平静的积雪而在下面却一直在融化,幸好雪比较坚硬,可以带着手套用手掌直接交替的插进雪中,用来指撑住身体向上攀登。我们对冰雪的经验十分匮乏,起初很是担心与恐惧,后来发现只要是整块积雪不崩塌,这样的攀登还是很安全与快速的,为了防止小型的雪崩,我们在右边的岩石缝隙中适当放置了保护。

大概两段雪坡之后,雪槽变得陡峭了起来,大概有七十到八十度之间,岩石也大多裸露出来,雪越来越浅,手与脚插入的深度也越来越难以支撑住身体,雪也越来越硬,每次需要用力反复几次才可以插入半个手掌,有几次手指是狠狠的直接插到了浅层的石头上,此时的心理有些懊恼,只想着如何在现有的装备基础上攀登的更高一点。

我一面寻找着用来放置机械赛的岩石裂缝,一面寻找着能够支撑住身体的雪层,但越是陡峭雪层越浅,而雪层下面已经不是石头而是坚硬的冰层,我想我是没得选择了,要不然想办法通过,要不然选择下撤,从其他地方绕过的可能性几乎没有。情急之下,我利用上了PETZL的岩石锤,幸好锤头的一边是类似于冰稿尖的设计,本是用来清理石头的,已经磨损得很钝了,现在也只能拿它当冰镐用了。糟糕的是只有一只岩石锤,更何况又没有穿冰爪在登山鞋上,眼看离上面的岩石夹缝只有几米远了,怎么能放弃呢,我于是开始用锤子刨出用来抓握和脚踏的冰坑,冰坑就绪后,我用右手把锤子牢牢的打进冰里作为主要的着力点,把脚踩高到冰坑里,左手抓稳另外一个刨好的冰坑在继续下一个刨坑的步骤。

我一面寻找着用来放置机械赛的岩石裂缝,一面寻找着能够支撑住身体的雪层,但越是陡峭雪层越浅,而雪层下面已经不是石头而是坚硬的冰层,我想我是没得选择了,要不然想办法通过,要不然选择下撤,从其他地方绕过的可能性几乎没有。情急之下,我利用上了PETZL的岩石锤,幸好锤头的一边是类似于冰稿尖的设计,本是用来清理石头的,已经磨损得很钝了,现在也只能拿它当冰镐用了。糟糕的是只有一只岩石锤,更何况又没有穿冰爪在登山鞋上,眼看离上面的岩石夹缝只有几米远了,怎么能放弃呢,我于是开始用锤子刨出用来抓握和脚踏的冰坑,冰坑就绪后,我用右手把锤子牢牢的打进冰里作为主要的着力点,把脚踩高到冰坑里,左手抓稳另外一个刨好的冰坑在继续下一个刨坑的步骤。

终于通过了这段头痛的冰面,接下来的是一段岩石组成的接近直角的夹缝,穿着登山鞋在这掺和着雪的潮湿的岩石上攀登也不是件容易的是,总算使尽招数爬到了上面的平台。而真正的麻烦确是在平台上面,上面是一段20米左右将近直角的岩壁,却没有明显而连续的裂缝。我们一边休息一边寻找可以攀登的地方,最后选择了一块最容易突破的地方,看上去最难的应该是下面十几米的地方,要横切两个小屋檐到达直壁上,在往上是八十度左右的缓坡可能连接着另外一个雪槽。

我于是换上攀岩鞋背上背包和装备开始了攀登,在到达第一个 小屋檐时我打了牢固的岩锥和放置了机械塞,防止在往右面横切时脱落造成的危险,横切时的脚点既小又少,反复上下尝试几次摸清支点的情况下才敢通过,到了第二个小屋檐基本是同样的情景,当艰难的通过两个小屋檐翻上一小段直壁到达八十度左右的缓坡时才发现这上面很难找到支点和放置保护的地方,在这里僵持了很久才找到一个可以打进岩锥的地方,再往上5米就可以到达雪槽了,而手点却越来越少并且是同一个方向的,此时我的脚已经超过的岩锥的高度,脚点是摩擦在岩壁上的,当我试图寻找更高的手点时脚不小心滑掉了,身体跟着掉了下去,两个膝盖重重的撞在了岩壁上,最后的岩锥阻止了我继续下落,此时我已经坠落了3米多。稍事镇定之后我又开始了第二轮的进攻,这一次比上一次脚上的更加高了,但怎么也找不倒下一个手点,突然间同侧抓握的手点让我失去了平衡,那一瞬间我的肾上腺素开始了大量的分泌,并极力试图控制住重心,我已经几乎成功把身体拉回到岩壁上了,但脚还是再一次滑掉了,这一次我的头朝下翻转着坠落下去,当我反映过来时我已经冲坠了大概8米的距离,背包与头盔的侧面撞倒的岩壁上给我了一个良好的缓冲而避免了伤害,最上面的岩锥经过两次冲坠已经被拔了出来,惊恐未定的我退回的起步的平台上。

我于是换上攀岩鞋背上背包和装备开始了攀登,在到达第一个 小屋檐时我打了牢固的岩锥和放置了机械塞,防止在往右面横切时脱落造成的危险,横切时的脚点既小又少,反复上下尝试几次摸清支点的情况下才敢通过,到了第二个小屋檐基本是同样的情景,当艰难的通过两个小屋檐翻上一小段直壁到达八十度左右的缓坡时才发现这上面很难找到支点和放置保护的地方,在这里僵持了很久才找到一个可以打进岩锥的地方,再往上5米就可以到达雪槽了,而手点却越来越少并且是同一个方向的,此时我的脚已经超过的岩锥的高度,脚点是摩擦在岩壁上的,当我试图寻找更高的手点时脚不小心滑掉了,身体跟着掉了下去,两个膝盖重重的撞在了岩壁上,最后的岩锥阻止了我继续下落,此时我已经坠落了3米多。稍事镇定之后我又开始了第二轮的进攻,这一次比上一次脚上的更加高了,但怎么也找不倒下一个手点,突然间同侧抓握的手点让我失去了平衡,那一瞬间我的肾上腺素开始了大量的分泌,并极力试图控制住重心,我已经几乎成功把身体拉回到岩壁上了,但脚还是再一次滑掉了,这一次我的头朝下翻转着坠落下去,当我反映过来时我已经冲坠了大概8米的距离,背包与头盔的侧面撞倒的岩壁上给我了一个良好的缓冲而避免了伤害,最上面的岩锥经过两次冲坠已经被拔了出来,惊恐未定的我退回的起步的平台上。

5分钟后我又开始了第三次的进攻,这一次我爬到坠落的地方补了一颗岩锥,然后采用了另外一个策略,就是以最上面的岩锥为顶降下来横向荡到右面相对低一点的雪槽里,这一次成功的到达了雪槽并向上攀登了一个绳距。此时已经是下午6点多了,由于融化的雪水我的手套、登山鞋和攀岩鞋都已经湿透了。我们又继续往上攀登了两个绳距看天色已黑,就在我们最后到达的一块石头的下面勉强挖出两个人可以半躺半坐的地方,湿着身子钻进了睡袋,虽然外面套上了防雨的露营袋,但是里面的湿衣服已经让睡袋湿透了,好在天气没有那么寒冷。

5分钟后我又开始了第三次的进攻,这一次我爬到坠落的地方补了一颗岩锥,然后采用了另外一个策略,就是以最上面的岩锥为顶降下来横向荡到右面相对低一点的雪槽里,这一次成功的到达了雪槽并向上攀登了一个绳距。此时已经是下午6点多了,由于融化的雪水我的手套、登山鞋和攀岩鞋都已经湿透了。我们又继续往上攀登了两个绳距看天色已黑,就在我们最后到达的一块石头的下面勉强挖出两个人可以半躺半坐的地方,湿着身子钻进了睡袋,虽然外面套上了防雨的露营袋,但是里面的湿衣服已经让睡袋湿透了,好在天气没有那么寒冷。

此时天空下起雪来,我们补充了简单的食品后接下来能做的就是与时间抗衡了。雪越下越大,头顶上陡峭的岩壁存不住过多的积雪,时不时地滚落下来一堆正好经过我们露营的地方,脸盆大的雪块劈头盖脸的砸下来,

起初几次还着实让我恐惧,牢牢地抓住固定在岩锥上的菊绳,似乎可以增加一点安全感,而到后来却习以为常了,每一次都被活埋个大半个身体,而每一次都要抖落压在身上的大量积雪,这样的情景一直持续到第二天天亮,雪已经小了但流雪始终没有停止过,虽然天还没有完全亮,我们还是强迫自己起身,继续攀登是不可能的了,接下来要做的也只能是下撤,我们借助早上的一点晨光似乎可以恢复了一点活力,下降的过程中雪夹杂着冰粒不停的打在头盔上,我的手套也在昨夜的挣扎中不知所踪了,冰粒打在手上异常的疼痛,再下降的过程中我还不得不在雪中寻找与挖掘用来打入岩锥的裂缝,这一工作应该是考古学家干的才对。有一段下降处冰粒象流雪一样的打落下来,绳子却被卡在了雪堆中怎么抽也抽不动,即绝望又无奈,离地面还有两段距离,又不能放弃绳子,只好用上升器往上爬,不敢抬头看,头盔被打得噼啪之响,刚上升几米奇迹发生了,绳子慢慢的可以利用体重抽动了,此时我才体会到,这才是我这次攀登中感觉最快乐的一件事情,简直是欣喜若狂了。

起初几次还着实让我恐惧,牢牢地抓住固定在岩锥上的菊绳,似乎可以增加一点安全感,而到后来却习以为常了,每一次都被活埋个大半个身体,而每一次都要抖落压在身上的大量积雪,这样的情景一直持续到第二天天亮,雪已经小了但流雪始终没有停止过,虽然天还没有完全亮,我们还是强迫自己起身,继续攀登是不可能的了,接下来要做的也只能是下撤,我们借助早上的一点晨光似乎可以恢复了一点活力,下降的过程中雪夹杂着冰粒不停的打在头盔上,我的手套也在昨夜的挣扎中不知所踪了,冰粒打在手上异常的疼痛,再下降的过程中我还不得不在雪中寻找与挖掘用来打入岩锥的裂缝,这一工作应该是考古学家干的才对。有一段下降处冰粒象流雪一样的打落下来,绳子却被卡在了雪堆中怎么抽也抽不动,即绝望又无奈,离地面还有两段距离,又不能放弃绳子,只好用上升器往上爬,不敢抬头看,头盔被打得噼啪之响,刚上升几米奇迹发生了,绳子慢慢的可以利用体重抽动了,此时我才体会到,这才是我这次攀登中感觉最快乐的一件事情,简直是欣喜若狂了。

接下来的故事就是我们又下山了,而我们的时间也不允许我们再次攀登,而天气又变的晴朗起来,似乎是上天有意安排注定我们这次不会完成攀登,而注定我们还会再来!

Mountain

- 奥太美姊妹峰(5210)攀登报告

- 2005 博格达峰攀登报告

这是11年前发生的事情,很抱歉现在才努力依靠回忆写下..... - 鷹嘴岩東峰新路線─神秘月餅

在两条已经尝试的路线中间,有一条锯齿状的手缝,这几天..... - 双桥沟大仰天窝峰首登报告

晕晕狼站立的斜板上早就布满了薄冰,平常应该很轻易的岩..... - 鹰嘴岩攀登报告--353年的梦想

我揉着由于交换装备带而差点脱臼的肩关节,头靠在岩壁上..... - 携手首登川西喀麦隆神山

喀麦隆神山,海拔5873m(一说5950m),位于四..... - 2012布达拉峰攀登报告

经过2次攀登尝试,最终古古和David于9月11日1..... - 婆缪西壁转西南山脊攀登报告

2012年,7月,在四川西部,婆缪,上演了一部大片—..... - 四姑娘山幺妹峰-解放之路攀登报告

今年的11月4日至14日,和李宗利再次尝试了南壁转西..... - 勒多曼因北壁-嘉子峰西壁-小贡嘎南壁路线

严冬冬、周鹏等攀登者在2011年对贡嘎山域进行了大量..... - 西天山长征

从过渡营地出发以后,我们一路都没有在交汇点以西的冰川..... - 纳木那尼山域侦察攀登

这时,原本在6300米制高点处就远远望见的那段犬牙交..... - 宁金抗沙准冬季攀登

就这样化雪烧水吃晚餐、灌水壶和水袋,在洞内的安谧中入..... - 心碎日月宝镜

日月宝镜,海拔5609米,位于四川阿坝州双桥沟和长坪..... - 鲨鱼峰初探

最后一段,也是最棒的一段,起步是大约10米的offw..... - 颤抖

这是一次很深刻、很独特、很有意思的体验,但我也下定决..... - 轻装快速攀登扎金甲博塔峰

最美妙的是,还有一个可以容纳三人的小平台。小平台海拔..... - 蛇海子南卫峰首登

登顶这个山的时间是2010年7月5日下午14点的样子..... - 夏塞峰攀登指南

夏塞峰,也称尼特岗日峰,海拔5833米,系海子山山系..... - 谁收走了勇气--日乌且攀登指南

日乌且西北壁直上700米然后转西南山脊登顶,西北壁直..... - 首登幺妹峰中央南壁“自由之魂”路线

这是幺妹峰中央南壁路线的首次成功完攀,按照我们的了解..... - 左果果:念青东的一次攀登尝试

2009年10月,我们一行4人尝试攀登了位于藏东南巴..... - 重返幺峰南壁

不知不觉间天渐渐亮了,东南方的山头上出现了明丽的橙光..... - 玄武峰攀登指南

“婆缪北侧山峰5383”西壁全貌酷似古代四大神兽之中..... - 邛崃山5383无名峰攀登报告

5383峰位于四川省阿坝藏族自治州小金县四姑娘山景区..... - 将军峰(羊满台北壁)攀登报告

第一次看到这张照片,我承认我就被他吸引住了。巨大的花..... - 羊满台攀登事故报告

2006年9月6日早10点,顾铭和陈照宇结组,在攀登..... - 雀儿山南冰川路线的事故报告

2006年2006年8月12日-8月23日,free..... - 雀儿山南部冰川攀登路线指南

2006年8月13日-8月27日,由顾铭为向导的攀登..... - 登自己想登的山—四姑娘山幺峰攀登手记

阿尔卑斯式攀登的真谛是安全、快速、轻装攀登。1994..... - 布达拉峰—没有完成的攀登

布达拉峰,海拔5428米,位于四川省阿坝州四姑娘景区..... - 朱山(金银山)登山指南

朱山位于大雪山脉贡嘎峰南侧,海拔6410米,金银山是..... - 阿妣山的成功攀登

刚开始沿着左侧的岩石爬上去,发现石头太松了,直接用镐..... - 牛心山之初体验路线

牛心山山体为整块花岗岩,岩质完整,坚硬、干净,粗糙、..... - 四姑娘山三峰海子沟线路

三峰属于初级的技术型山峰,登山的技术装备还是要备齐的..... - 尖山子登山报告

尖山子,海拔5472米,位于四姑娘山地区的双桥沟中部..... - 婆缪攀登报告

婆缪山海拔5413米,系横断山系的邛俫山脉,位于四川..... - 雪宝顶西壁

雪宝顶在人们的心目中已过分熟悉。而西壁路线却很少有人..... - 骆驼峰专辑

骆驼峰近些年来受到越来越多的山友的关注。它的东西两座..... - 阿妣山登山报告

阿妣山属于技术性的具有现代冰川的冰岩混合山峰,高度5..... - 田海子登山指南

田海子山海拔6070米, 在四川登山协会手册上也叫五..... - 关门时限―冲击幺峰的最后两天

人是有惰性的,当一个计划被迫延长的时候,尤其是登山这..... - 白马散记

大本营海拔4200米,比上次侦察时的大本营高出200..... - JARJINJARBO攀登报告

难道这是在中国么?我们也有这样的岩壁么?那么又是在哪..... - 半脊峰攀登指南

2004年5月4日,七位登山者成功登顶一座未登峰,测..... - 博格达登山手记

我们这次攀登采用了半围攻的方式,在C1预设了营地,后..... - 登山快餐

所以这"Guide"身份虽然让我有点自鸣得意,但并不..... - 玉珠峰北坡二号冰川攀登指南

2003年7月5日-7月28日,北京大学飘柔登山队1..... - 雀儿山攀登指南

雀儿山(藏语称卓拉山)主峰海拔6168米,地处东经9..... - 四姑娘山三峰攀登指南

四姑娘山三峰确切地说只能算是四姑娘山幺峰的卫峰,由于..... - 中国西藏登山队14座探险队2002年乔戈里峰攀登日记

在经过2000年攀登失败后,这支可能是世界上最强的队..... - 雪隆包登山指南

雪隆包峰位于四川省北部,阿坝州理县上孟乡,海拔552..... - 个人登顶珠峰

王天汉,74年生人,籍贯四川。近六年在北京求学。信仰..... - 大雪塘专辑

这座被称为成都第一峰的山峰海拔5364米,由于它的历..... - 尝试雪宝顶新路线

近年来,越来越多来自各地的登山者从雪宝顶传统路线(西..... - 玉龙雪山登山专辑

玉龙山,海拔5596米,位于云南省丽江县境内。玉龙山..... - 2002年玉龙雪山登山日记

在从大本营出发下山的路上,玉龙雪山的路线一直在我的脑..... - 八千米是否遥远----攀登世界第六高峰卓奥友峰的一点感想

在差九天满两年的时间里,我完成了从接触雪山到登顶八千..... - 2001年玉龙雪山登山日记

我想,这次登玉龙已经使我真正明白了山的魅力,这种魅力..... - 阿尼玛卿八昼夜

今天,我写下这篇真实的故事,是希望后来的朋友们再次仰..... - 哈巴雪山登山专辑

哈巴雪山,海拔5396米,位于云南省中甸县境内。与玉..... - 博格达登山指南

博格达峰,海拔5445米,位于东经88.3度,北纬4..... - 雪宝顶登山指南

雪宝顶,位于四川省阿坝藏族自治州松潘县境内,海拔55..... - 玉珠峰登山指南

玉珠峰(6178m),其南坡为目前全国登山者公认的最.....

版权所有,请勿转载

© Copyright 2000-2021 Gviewchina.com (Beijing) All Rights Reserved

Site Created and Maintained by Bince

© Copyright 2000-2021 Gviewchina.com (Beijing) All Rights Reserved

Site Created and Maintained by Bince